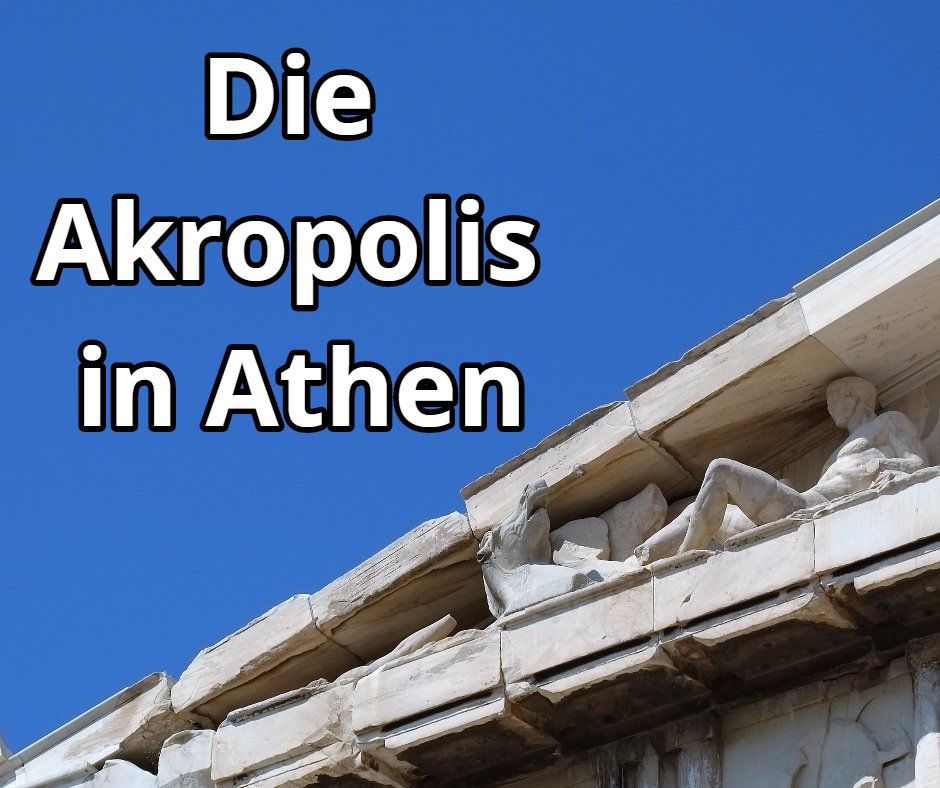

Der Südhang der Akropolis

Schon in archaischer Zeit, insbesondere aber während der klassischen und hellenistischen Epoche, entwickelte sich der Südhang zu einem intellektuellen, kulturellen und religiösen Zentrum von großer Bedeutung für das antike Athen. Im 6. Jahrhundert v. Chr. wurde dort das Heiligtum des Dionysos Eleuthereus gegründet. Wenig später entstand an dieser Stelle das nach dem Gott des Weins und der Ekstase benannte Theater, das als Geburtsstätte des griechischen Theaters und des Dramas überhaupt gilt. Nicht weit entfernt befand sich das Odeion des Perikles, das dem Zelt des Xerxes nachempfunden war und als größtes überdachtes Gebäude der griechischen Antike galt. Spätere Ergänzungen wie die Stoa von König Eumenes II. von Pergamon und das Odeion des Herodes Atticus setzten die kulturelle und intellektuelle Tradition dieser Gegend bis in die römische Zeit fort.

Die antiken Relikte am Südhang der Akropolis wurden von Grand-Tour-Reisenden gern besucht, aber oft missverstanden. So suchten Jacob Spon und George Wheler im 17. Jahrhundert sowie James Stuart und Nicholas Revett im 18. Jahrhundert das in der Literatur erwähnte Dionysostheater, konnten es aber nicht identifizieren. Stuart irrte und hielt stattdessen das Odeion des Herodes Atticus für das gesuchte Theater. Erst Richard Chandler erkannte 1765/66 die Verbindung zwischen der großen Senke im Hang und dem darüber liegenden choragischen Monument des Thrasyllos und lokalisierte so die Geburtsstätte des griechischen Theaters. Das Odeion des Herodes Atticus war das am besten erhaltene Bauwerk am Südhang. Stiche jener Zeit zeigen es als eindrucksvolle Ruine, und Reisende wie Edward Dodwell und William Gell beschrieben seine massiven Bögen als überwältigend. [ mehr….]

DIE SEHENSWÜRDIGKEITEN IM ÜBERBLICK

Das Theater des Dionysos (4)

Das ursprünglich im 6. Jh. v. Chr. angelegte Theater am Südhang der Akropolis gilt als die Geburtsstätte des Theaters in der griechischen Antike. Seinen Namen erhielt es von Dionysos, dem Gott des Weines, der Freude, der Fruchtbarkeit, des Wahnsinns und der Ekstase. Es stand in direktem Bezug zu dem benachbarten, kurz davor entstandenen Dionysos-Heiligtum, in dem man jedes Jahr Ende März bzw. Anfang April ein glänzendes Fest zu Ehren des beliebten Gottes feierte.

Zunächst errichtete man am Abhang oberhalb des zu Ehren des Dionysos gebauten Tempels einen runden Tanzplatz, auf dem heilige Riten zu Ehren des Gottes vollführt wurden. Die Zuschauer setzten sich einfach auf den leicht ansteigenden Hang und konnten so das Spektakel verfolgen. Aus den religiösen Riten begleitet von Tänzen, mimischen Aufführungen und improvisierten Gesängen entstanden allmählich erste Theateraufführungen, die auch in Form von Theaterwettbewerben (Agonen) abgehalten wurden. Die an solchen Agonen teilnehmenden Männer kleideten sich in Felle von Ziegenböcken. Ihre Gesänge, die odaí, stellen die Ursprünge der Tragödie („Ziegengesang“) dar. Da der Staat bedürftigen Einwohnern den Preis für den Eintritt erließ, war sichergestellt, dass alle Athener die Wettbewerbe verfolgen konnten.

Das im 6. Jh. v. Chr. angelegte Dionysos-Theater bestand aus einer ebenerdigen Orchestra und einer schlichten hölzernen Skene, die Zuschauer saßen auf dem Hang. Um 410 v. Chr. wurden hölzerne Sitzreihen erbaut. Das Theater war Teil des Heiligtums des Dionysos, zu dem ein Altar und auch ein Tempel gehörte. Neben dem Theater befindet sich das Odeion des Perikles zusammen mit den choragischen Denkmälern der Tripodon-Straße. © Bild: Dimitrios Tsalkanis: ancientathens3d.com

In der klassischen Zeit hatte das Theater wahrscheinlich einen rechteckigen Grundriss. Das Volk nahm auf hölzernen Sitzen Platz. Die erste Sitzreihe war allerdings aus Stein gefertigt, schließlich war diese auch den hohen Würdenträgern vorbehalten. Hier also führten die großen tragischen und komischen Dichter zum ersten Mal ihre Stücke auf. Nach mehreren Unfällen, bei denen die Holzkonstruktionen einstürzten, beschloss man um 330 v. Chr. das Theater aus Stein wieder aufzubauen und auch zu vergrößern. Schließlich sollte es sich bis zum Fuß des Akropolis-Felsens, einschließlich der Straße (Peripatos) erstrecken, die um den Hügel herumführte.

Im vordersten Bereich der Bühne (Proskenion) traten die Schauspieler auf. Dahinter befand sich das Bühnengebäude, die Skene. Die an den Seiten der Bühne befindlichen Paraskenien, wo sich die Schauspieler umkleideten bzw. Requisiten gelagert wurden, hatten an der Vorderseite je sechs dorische Säulen. © Bild: Wikimedia Commons

Die Orchestra, in deren Mitte ein Altar stand, auf dem man Dionysos Opfer dargebrachte, wurde in Marmor gefasst.

Das Theater verfügte nun über 78 Sitzreihen und bot Platz für rund 17.000 Menschen. Der Zuschauerraum, welcher sich halbkreisförmig um die Orchestra schmiegte, wurde durch 12 schmale Treppen in dreizehn keilförmige Blöcke unterteilt. Die Breite der ringförmig angelegten Gänge erweitert sich allmählich nach außen, je mehr Zuschauer sie aus den radialen Gängen aufnehmen müssen.

Jede Stufe hat ein leichtes Gefälle, die vordere Kante ist fast 10 cm niedriger als die hintere. Die Sitze waren 33 cm tief und 33 cm hoch mit einer nach vorne vorstehenden Lippe.

Die beiden heute noch teilweise erhaltenen Frontreihen bestehen aus Ehrenplätzen (Prohedria) für besondere Würdenträger. Der zentrale Thron gehörte dem Priester des Dionysos. © Bild: Wikimedia Commons

Statue des Menander: Vor dem Dionysos-Theater empfängt eine Statue des Kömodiendichters Menander (342/341 - 291/290 v. Chr.) die Besucher des archäologischen Parks. Menander, der als einer der bedeutendsten Dichter der Neuen Komödie gilt, und der indirekt auch neuzeitliche Komödiendichter wie Molière und Carlo Goldoni maßgeblich beeinflusst hat, war Schüler in der von Aristoteles gegründeten Philosophenschule (Peripatos) und diente gemeinsam mit Epikur als Ephebe in Athen.

Der römische Kaiser Nero veranlasste einige Jahrhundert später weitgehende Veränderungen im Bühnen- und Orchestra-Bereich. Was wir heute dort sehen (Reste des Bühnenbaus und der Sitzreihen) stammt aus dieser Zeit.

So ähnlich könnte das Theater in römischer Zeit ausgesehen haben. © Bild: Wikimedia Commons

Die aus dem dritten Jh. n. Chr. stammende „Bema von Phaidros“ war Teil der Bühnenfront. Die Steinreliefs stellen Szenen aus dem Leben des Dionysos dar. Umrahmt werden diese Szenen von kauernden Silenoi.

Das Heiligtum des Dionysos (5)

Das in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. gegründete Heiligtum stellt den frühesten Denkmalkomplex in diesem Gebiet dar. Verantwortlich dafür waren die Tyrannen Peisistratos bzw. dessen Söhne, die den Kult zusammen mit dem hölzernen Kultbild des Gottes aus dem böotischen Eleutherai eingeführt hatten. Hier feierte man jedes Jahr Ende März bzw. Anfang April die „Großen“ oder „Städtischen“ Dionysien, ein glänzendes Fest zu Ehren des Gottes der Fruchtbarkeit, des Weines, des Rausches und des Theaters. Bei diesen dionysischen Rituale tanzten die als Silenoi und Satyrn verkleidete Verehrer des Gottes auch rund um Masken des Dionysos, die an senkrecht aufgestellten Pfosten befestigt waren, den "dithyrambischen Tanz". Die im Rahmen dieser Dionysien im Wechselgesang zwischen einem Chor und einem Vorsänger vorgetragenen Hymnen zu Ehren des beliebten Gottes (Dithyramben) sollten schließlich den Ursprung der griechischen Tragödie darstellen.

Der als heilig geltende Tempelbezirk war von einer Mauer (Peribolos) umgeben, von der nur noch die Fundamente erhalten sind.

Das Propylon zum Heiligtum des Dionysos, von dem auch nur noch die Fundamente sichtbar sind, wurde im 4. Jahrhundert v. Chr. an der Stelle eines früheren Torbaues errichtet.

Aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. stammt der sog. „alte“ oder „archaische“ Tempel des Dionysos. In dem dorischen, etwa 13,5 x 8 m großen Tempel, der - wie wir von Pausanias wissen - mindestens bis in das 2. nachchristliche Jahrhundert in Betrieb gewesen sein muss, wurde eine hölzerne Kultstatue des Gottes aufbewahrt. Heute sind nur noch Teile des Fundaments und des Stufenunterbaus (Krepis) des Tempels erhalten, der sich im nordwestlichen Teil des Heiligtums befindet.

Nördlich des archaischen Tempels wurde im 4. Jahrhundert v. Chr. eine dorische Stoa errichtet, von der nur mehr Teile der Fundamente und der Nordwand erkennbar sind.

Im Heiligtum des Dionysos befand sich auch ein Altar.

Der spätere Dionysos-Tempel wurde wenige Meter südlich des archaischen Dionysos-Tempels (aus dem 6. Jahrhundert v. Chr.) erbaut. Wie es scheint wurden die beiden Tempel eine Zeit lang gleichzeitig genutzt. Es ist anzunehmen, dass diese Anlage in die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr. zu datieren ist. Heute sind nur noch die Fundamente seiner Mauern zu sehen. Die Anlage war 22 x 9,30 m groß und bestand aus Konglomeratstein, dem aus alten Inschriften bekannten „arouraios“-Stein.

Das Odeion des Perikles (6)

Das

Odeion des Perikles

wurde zwischen 446 und 442 v. Chr. erbaut. Laut antiken Schriftstellern basierte sein Bauplan auf dem Zelt des persischen Herrschers Xerxes (um 519 – 465 v. Chr.), der Dachstuhl soll aus persischem Bootsholz hergestellt worden sein. Bei dem fast quadratischen, 62 x 69 m großen Gebäude, dessen pyramidenartiges Dach von 90 inneren Säulen in neun Zehnerreihen getragen wurde, kann es sich um einen ganzjährig benutzten Theaterraum, einen Versammlungsort für allerlei Zwecke, ein Lager für Requisiten bzw. Tribute an die Götter oder bloß einen Ort zum Verweilen gehandelt haben. Das hauptsächlich aus Holz bestehende Bauwerk soll über drei Jahrhunderte hindurch in Verwendung gewesen sein. Im Jahr 86 v. Chr. dürften die Athener dann das Odeion selbst zerstört haben, um die Verwendung des Holzes durch den römischen General Sulla zu vermeiden, der zu dieser Zeit die Stadt belagerte. Etwas später wurde die Anlage von Ariobarzanes II. von Kappadokien neu aufgebaut. Dieser Neubau wurde von Pausanias im 2. Jahrhundert n. Chr. als das „prächtigste aller Bauwerke der Griechen“ bezeichnet.

© Bild:

Wikimedia Commons

Der Peripatos (7)

Der Peripatos („Spazierweg“) ist ein Weg unterhalb der Akropolis, der früher ganz um den Burgberg verlief. Heute kann man entlang dieses Weges, der oberhalb des Odeions des Perikles und des Dionysos-Theaters zum Asklepieion und weiter zum Haupteingang des archäologischen Parks führt, den „South Slope of the Acropolis“ erkunden.

Das choragische Denkmal von Thrasyllos

Über dem Dionysos-Theater befindet sich eine Marmorfassade vor einer natürlichen Höhle. Laut einer Inschrift auf dem Architrav wurde das Denkmal von dem reichen Athener Bürger Thrasyllos um 320 v. Chr. errichtet. Seine Fassade bestand aus zwei Türöffnungen mit Anten und einer zentralen Säule. Das Gesims trug den bronzenen Dreifuß, den Thrasyllos als Choregos (ein Bürger, der die Pflicht übernahm, wichtige Teile der Ausrichtung einer Theaterproduktion bzw. auch deren Finanzierung zu übernehmen) des siegreichen Stückes jenes Jahres erhielt. Fünfzig Jahre später gewann der Sohn von Thrasyllos, Thrasycles, zwei Theaterwettbewerbe und fügte dem Denkmal seines Vaters seine eigenen zwei Trophäen hinzu. Wie wir von Pausanias wissen, befand sich im Inneren der Höhle eine Darstellung von Apollo und Artemis, die die Kinder von Niobe schlachten. Das Denkmal wurde zusammen mit der Höhle später in eine Kirche umgewandelt. 1827 wurde es während der Belagerung der Akropolis durch die Osmanen bombardiert und zerstört.

So könnte das choragische Denkmal von Thrasyllos einst ausgesehen haben. © Bild: Wikimedia Commons

Das choragische Denkmal von Nikias (3)

Westlich der Straße, die vom Heiligtum des Dionysos zur Akropolis führt, befinden sich nahe der östlichen Ecke der Stoa des Eumenes die spärlichen Überreste eines Denkmals, das der Choregos (= Sponsor) Nikias um 320 v. Chr. zu Ehren des Dionysos errichten ließ. Wahrscheinlich im 3. Jahrhundert n. Chr. wurde das Gebäude abgerissen. Eine große Zahl seiner architektonischen Teile wurden später von den Römern für den Bau des befestigten Tores (Beulé-Tor), das den Zugang zu den Heiligtümern auf der Akropolis ermöglichte, wiederverwendet.

Das Denkmal wurde in Form eines Tempels mit sechs dorischen Säulen und einer quadratischen Cella erbaut. Das bronzene Dreibein, das der Choregos Nikias dem Gott Dionysos widmete, wird wohl gut sichtbar am Dachfirst angebracht worden sein. Auf der linken Seite schließt sich die gewaltige Stoa des Eumenes an. © Bild: Wikimedia Commons

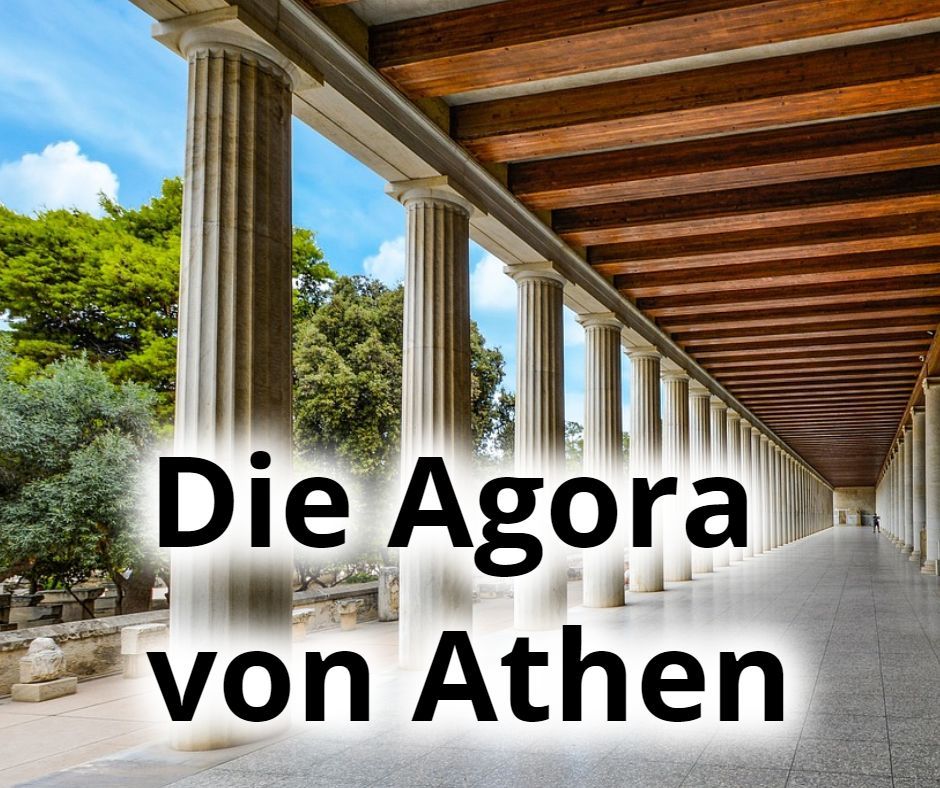

Die Stoa von Eumenes (2)

König Eumenes II. von Pergamon (vor 221 – 158 v. Chr.) stiftete der Stadt Athen um 160 v. Chr. eine hellenistische Kolonnade, die eine große Ähnlichkeit mit der von seinem Bruder Attalos II. einige Zeit später erbauten Stoa auf der Agora aufweist. Die zweigeschossige, 163 m lange und 18 m breite Stoa wurde auf einer künstlich angelegten Terrasse unterhalb des Peripatos errichtet. Entlang der noch heute sichtbaren Bogenstützmauer, die die Nordkante des Geländes sichern sollte, errichtete man die Arkade, die als Zufluchtsort für die Besucher des nebenan gelegenen Theaters bei schlechtem Wetter oder auch als Lager für Theaterrequisiten dienen sollte. Die meisten architektonischen Elemente des Bauwerks wurden in Pergamon angefertigt und danach nach Athen verschifft. Wahrscheinlich wurde die Stoa des Eumenes von den Herulern zerstört, die im Jahr 267 n. Chr. in Athen eingefallen waren. Das übrig gebliebene Material verwendete man für den Bau der spätrömischen Stadtmauer. © Bild: Wikimedia Commons

Die Überreste der nördlichen Stützmauer der Stoa von Eumenes.

Das Heiligtum des Asklepios (8)

Das Heiligtum des Gottes der Heilkunst, das sich etwas oberhalb der Stoa des Eumenes bis hin zur Felswand erstreckt, wurde um 420 v. Chr. von einem gewissen Telemachos aus Acharnai - vielleicht im Zusammenhang mit der damals grassierenden Pest – gegründet. Das Askleipieion bestand aus einem Tempel mit dem Kultbild des Gottes, einer Quelle mit geheiligtem Wasser, einer runden Opfergrube (Bothros) und zwei Säulenhallen, eine von ihnen in dorischer Ordnung, die andere mit ionischen Säulen. Die ionische Stoa, in der sich vier abgetrennte Räume befanden, war eingeschossig und diente wohl als Speisesaal für Priester und Besucher des Heiligtums. Die etwas später erbaute, zweistöckige Stoa mit 17 dorischen Säulen an der Fassade wird an seinem östlichen Ende von der Heiligen Quelle und an seinem westlichen Ende von einer mit Mauerwerk ausgekleideten Opfergrube eingerahmt. In diesem Gebäude, das als Enkoimeterion (Ort an dem die Patienten schliefen, um im Traum durch den Gott Asklepios zu erfahren, welche Heilmethode für einen selbst die geeignetste ist) genutzt wurde, übernachteten die Patienten, nachdem sie zuvor dem Gott geopfert hatten und sich mit dem Wasser der Heiligen Quelle gereinigt hatten, die in einer Höhle des Felsens innerhalb der Stoa entspringt. (Die Pilger brachten zu dem Zweck auch Votivgaben mit, von denen einige im Akropolismuseum zu sehen sind.) Auch dieses Heiligtum wurde von den Herulern 267 n. Chr. zerstört. Später wurde hier eine christliche Basilika errichtet, die – sicherlich nicht zufällig – den „Heiligen Geldverächtern“ (Anargyrio) geweiht war, die als Beschützer der Gesundheit galten.

Das Odeion des Herodes Atticus (1)

Der wohlhabende Herodes Atticus (101 – um 177 n. Chr.), der in Athen ausgebildet und in Rom in höchste Ämter gekommen war, benutzte das riesige Vermögen, das er von seinem Vater geerbt hatte, für zahlreiche Stiftungen. Unter anderem errichtete er am Südhang der Athener Akropolis ein nach ihm benanntes Odeion. Der meisterliche Rhetoriker und Konsul von Rom ließ in der Zeit zwischen 160 und 174 n. Chr. dieses dreistöckige, marmorverkleidete Gebäude, das für Aufführungen und Wettkämpfe in Gesang und Instrumentalmusik sowie für Vorträge und Ratsversammlungen genutzt wurde, zum Gedenken an seine verstorbene Frau Regilla erbauen. Der Zuschauerraum wurde einst von einem riesigen Dachwerk mit einer Spannweite von 38 m überdeckt. Mehr als 2 m starke, aus Kalksteinquadern und „Gussbeton“ errichtete Außenwände bildeten die Auflager für die aus dem Libanon importierten Zedernstämme. Farbenprächtige Mosaike schmückten den Boden. Die 32 steil ansteigenden Sitzreihen aus Marmor bildeten einen Halbkreis und boten Platz für 5000 Zuschauer. Das Gebäude, das Pausanias als das „bemerkenswerteste Theater in ganz Griechenland“ nannte, wurde jedoch knapp hundert Jahre nach seiner Fertigstellung von den einfallenden Herulern zerstört.

Das Odeion des Herodes Atticus wird seit den 1930er Jahren regelmäßig für Veranstaltungen genutzt und ist u. a. auch der Hauptschauplatz des Athener Festivals. Auf dem Spielplan stehen griechische Tragödien, Konzerte, Opern und andere Musikveranstaltungen.

BILDNACHWEIS:

- Aerial view of the wooden theatre of the classical period. © Bild: Dimitrios Tsalkanis: ancientathens3d.com

- Fiechters Rekonstruktion des Lycurgan-Theaters. © Bild: Wikimedia Commons

- Runner1928: Prohedria vom Lycurgan-Theater. © Bild: Wikimedia Commons

- Historische Rekonstruktion des Dionysostheaters in römischer Zeit. © Bild: Wikimedia Commons

- George E. Koronaios: The ruins of the Odeon of Pericles. In the background the Acropolis of Athens. © Bild: Wikimedia Commons

- Davide Mauro: Reconstruction of Choragic Monument of Thrasyllos. © Bild: Wikimedia Commons

- Davide Mauro: Rekonstruktion des Choragic Monument of Nikias (rechts), wie es um 160 v. Chr. ausgesehen haben könnte. © Bild: Wikimedia Commons

- George E. Koronaios: The remains of the Stoa of Eumenes in Athens. The stoa lies between the Odeon of Herodes Atticus and the Theatre of Dionysus. This is a view from the side of the Odeon. © Bild: Wikimedia Commons

Suchbegriff bei Google Maps:

South Slope of the Acropolis of Athens

- Patrick Schollmeyer: Die 40 bekanntesten archäologischen Stätten in Athen und Attika. Nünnerich-Asmus (2019)

- Ancient Agora of Athens – Areopagus Hill. Brief history and tour. Publication of the Association of Friends of the Acropolis. (2004)

- Ulrich Sinn: Athen – Geschichte und Archäologie. Beck (2004)

- Karl W. Welwei: Das klassische Athen. Demokratie und Machtpolitik im 5. und 4. Jahrhundert. WBG (1999)

- Karl W. Welwei: Athen. Vom neolithischen Siedlungsplatz zur archaischen Großpolis: Vom neolithischen Siedlungsplatz zur archaischen Grosspolis. WBG (2001)

- Heiner Knell: Vom Parthenon zum Pantheon- Meilensteine antiker Architektur: Meilensteine der antiken Architektur. Philipp von Zabern (2013)

- Heiner Knell: Athen im 4. Jahrhundert v. Chr. - eine Stadt verändert ihr Gesicht: Archäologisch-kulturgeschichtliche Betrachtungen. WBG (2000)

- Christian Meier: Athen: Ein Neubeginn der Weltgeschichte. Pantheon (2012)

- Christian Habicht: Athen: Die Geschichte der Stadt in hellenistischer Zeit. Beck (1995)

- Jutta Stroszeck u. Andrea Schellinger: »... in einer Ruhe die wundernimmt«: Der Kerameikos in literarischen Zeugnissen von 1863 bis heute. Kadmos (2017)

- Jutta Stroszek: Der Kerameikos in Athen: Geschichte, Bauten und Denkmäler im archäologischen Park. Bibliopolis (2014)

- Renate Tölle-Kastenbein: Das archaische Wasserleitungsnetz für Athen und seine späteren Bauphasen. WBG (1994)

- Renate Tölle-Kastenbein: Das Olympeion in Athen. Böhlau (1994)

- Gottfried Gruben u.a.: Die Heiligtümer und Tempel der Griechen. Hirmer (2001)

- Savas Gogos u.a.: Das Dionysostheater von Athen: Architektonische Gestalt und Funktion. Phoibos (2008)

- Emil Reisch und Wilhelm Dörpfeld: Das griechische Theater: Beiträge zur Geschichte des Dionysostheaters in Athen und anderer griechischer Theater. Hansebooks (2019)

- Adolf Boetticher: Die Akropolis von Athen. Springer (2013)

- Christoph Höcker und Lambert Schneider: Die Akropolis von Athen: Eine Kunst- und Kulturgeschichte. WBG (2001)

- John McK. Camp II u. Craig A. Mauzy (Hrsg.): Die Agora von Athen: Neue Perspektiven für eine archäologische Stätte. Philipp von Zabern (2009)

- Hans Rupprecht Goette u. Jürgen Hammerstaedt: Das antike Athen: Ein literarischer Stadtführer. C.H.Beck (2012)

- Klaus Gallas: Reclams Städteführer Athen: Architektur und Kunst (2019)

- Peter Connolly u. Hazel Dodge: Die antike Stadt. Das Leben in Athen und Rom. Könemann (1998)

- Frank Börner: Die bauliche Entwicklung Athens als Handelsplatz in archaischer und klassischer Zeit (Quellen und Forschungen zur Antiken Welt). Tuduv (1996)

- Heiner Knell: Athen im 4. Jahrhundert v. Chr. - eine Stadt verändert ihr Gesicht. WBG (2000)

- Frank Kolb: Agora und Theater, Volks- und Festversammlung - Archäologische Forschungen, Band 9. (1981)

- Christian Meier: Athen: Ein Neubeginn der Weltgeschichte. Pantheon (2012)

- Leonhard Burckhardt u. Jürgen Ungern-Sternberg (Hrsg.): Große Prozesse im antiken Athen. C.H.Beck (2000)

- Peter Funke: Athen in klassischer Zeit (Beck'sche Reihe 2074). C.H.Beck (2019)

- Dorothy B. Thompson: An Ancient Shopping Center (Agora Picture Book 12). American School of Classical Studies at Athens (2001)

- Laura Gawlinski: Athenian Agora (Museum Guides). American School of Classical Studies at Athens (2014)

- Susan I. Rotroff , Robert D. Lamberton: Women in the Athenian Agora (Agora Picture Book, Band 26). American School of Classical Studies at Athens (2006)

- Alison Frantz: The Middle Ages in the Athenian Agora (Agora Picture Book 7). American School of Classical Studies (1961)

- Wilfried Nippel: Antike oder moderne Freiheit: Die Begründung der Demokratie in Athen und in der Neuzeit. Fischer (2008)

- Karl-Wilhelm Welwei: Das Klassische Athen. Demokratie und Machtpolitik im 5. und 4. Jahrhundert. Primus (2001)