12 Meter östlich des Parthenons befinden sich die Reste eines kleinen Rundtempels, der auf einem quadratischen Fundament aus Tuffstein stand. Dabei handelt es sich um einen Monopteros, den die Athener nach 27 v. Chr. hier zu Ehren des Augustus und der Roma, der Personifikation der Stadt Rom, errichten ließen. Es kann sein, dass die Athener damit Octavian besänftigen wollten. Schließlich hatten sie sich ja zuvor auf die Seite seines Gegners Marcus Antonius gestellt. Der Kaiser wird in einer Inschrift an diesem Rundtempel als „Retter und Wohltäter“ bezeichnet. Die Ausstattung des von neun ionischen Säulen getragenen Rundtempels ist aber nicht mehr rekonstruierbar. © Bild: Wikimedia Commons

Die Akropolis in Athen

Ein Besuch der Akropolis gehört zweifellos zum Pflichtprogramm jedes Athen-Reisenden – und das völlig zu Recht. Schließlich verschlägt es einem immer wieder die Sprache, wenn man vor den zahlreichen (teilweise noch) erhaltenen, jedenfalls aber mit größter Sorgfalt restaurierten bzw. durch Wiederzusammensetzung originaler Elemente neu konstruierten Gebäuden steht. Besonders die vier weltberühmten Baukomplexe – das monumentale Tor der Propyläen, der elegante Athena-Nike-Tempel, der majestätische Parthenon und das geheimnisvolle Erechtheion mit seinen berühmten Karyatiden – ziehen Besucher aus aller Welt in ihren Bann. Lassen Sie sich von der Magie dieses einzigartigen Ortes verzaubern!

Zur Blütezeit der Grand Tour bot die Akropolis den Reisenden ein schillerndes Panorama vergangener Epochen. Trotz schwerer Zerstörungen – allen voran der dramatischen Explosion von 1687 – waren beeindruckende Überreste des Parthenon und anderer Bauwerke erhalten geblieben. Über die Jahrhunderte hatten fränkische, venezianische und osmanische Umbauten, mit ihren robusten Mauern und aufragenden Türmen, das Erscheinungsbild dieser ehrwürdigen Stätte weiter geprägt. Besonders faszinierend wirkte die Akropolis auf Lord Elgin, der zwischen 1801 und 1812, gestützt auf eine umstrittene Genehmigung, zahlreiche Skulpturen und Bauteile – darunter große Teile des Parthenon-Frieses – nach England brachte. Dieser Akt, der bis heute in hitzigen Debatten nachhallt, verlieh der antiken Welt einen modernen, kontroversen Nachklang. [ mehr….]

Hoch über der Stadt, auf einem 156 Meter hohen Kalksteinhügel, thront die Akropolis – das Wahrzeichen Athens und ein Meisterwerk der Architekturgeschichte. Ihre Wurzeln reichen bis in die mykenische Zeit zurück, als hier ein von einer gewaltigen „Kyklopenmauer“ geschützter Herrscherpalast stand. Später entwickelte sich die Akropolis zu einem bedeutenden Tempelbezirk, der im 5. Jahrhundert v. Chr. seine größte Blütezeit erlebte. Nach dem Sieg über die Perser wollte man den Wohlstand und die kulturelle Größe Athens in einzigartiger Architektur zum Ausdruck bringen. So entstanden Bauwerke, die bis heute für ihre vollendete Harmonie von Maß, Proportion und Gleichgewicht bewundert werden. Doch die Zeit und der Mensch haben ihre Spuren hinterlassen. Die Baudenkmäler leiden unter den Umwelteinflüssen der modernen Viermillionenstadt, und frühere Restaurierungsversuche führten zu Fehlern, die nun korrigiert werden müssen. Seit den 1980er-Jahren läuft daher ein ehrgeiziges Restaurierungsprogramm, das die Akropolis für kommende Generationen bewahren soll.

DIE SEHENSWÜRDIGKEITEN IM ÜBERBLICK

Die Propyläen

Die Propyläen – bestehend aus Vorhof und Vorhalle – bilden den monumentalen Eingang zum heiligen Bezirk der Akropolis. Sie wurden zwischen 437 und 432 v. Chr. errichtet und waren Teil des perikleischen Bauprogramms. Der bis dahin unbekannte Architekt Mnesikles schuf eine Anlage, die zum Vorbild zahlreicher Nachbauten bis in die Zeit des Klassizismus wurde. Der Bau begann, nachdem die Arbeiten am Parthenon abgeschlossen waren. Mnesikles gelang es auf geniale und innovative Weise, die dorische Ordnung mit der ionischen Säulenstellung in bisher unbekannter Form zu verbinden. Das Durchschreiten der Propyläen glich einer Inszenierung: Den Höhepunkt bildete der Anblick der monumentalen Statue der Athena Promachos, die sich in der Achse des zentralen Torbaus auf der oberen Ebene dem Besucher offenbarte.

Heute werden Touristen über eine moderne Treppenanlage auf das Plateau der Akropolis geleitet. Diese entspricht den heutigen Sicherheitsbestimmungen, spiegelt jedoch nicht die historische Topographie wider. In der klassischen Antike führte an dieser Stelle eine Rampe hinauf, über die der Panathenäenzug samt Opfertieren zum Heiligtum der Athena Polias gelangte. Die Römer ersetzten diese Rampe durch eine monumentale Treppe, deren genaue Gestaltung heute nur teilweise rekonstruiert werden kann. Nach mehreren Umbauten im Mittelalter und der frühen Neuzeit wurde sie durch eine gewaltige Explosion im Jahr 1645 schwer beschädigt.

Bevor Besucher das Plateau erreichen, müssen sie sich durch ein vergleichsweise kleines, unscheinbares Tor in einer Mauer zwängen. Diese Vormauer wurde nach dem Einfall der Heruler im Jahr 267 n. Chr. errichtet, um die Akropolis zusätzlich zu befestigen. Das Tor, bekannt als Beulé-Tor, wurde im 19. Jahrhundert von dem französischen Archäologen Ernest Beulé entdeckt und nach ihm benannt. Für seinen Bau wurden Spolien verwendet, unter anderem Bauteile des Choregenmonuments des Nikias Nikodemous (319 v. Chr.) (siehe: Südhang der Akropolis).

Das Beulé-Tor

Auf dem Weg nach oben sticht zu linker Hand ein 9 m hoher Sockel ins Auge. Es handelt sich dabei um die Basis einer bronzenen Quadriga, die 178 v. Chr. zu Ehren von Eumenes II . von Pergamon errichtet wurde, um an seinen Sieg bei den Panathenäischen Spielen zu erinnern. Gegen 27 v. Chr. wurde dieser Streitwagen durch einen anderen ersetzt, der von der Stadt Athen Marcus Agrippa gewidmet wurde. Man wollte sich damit bei dem großen Förderer Athens vor allem für das Geschenk bedanken, das der Freund und Schwiegersohn des Augustus der Stadt mit dem Bau des Odeions auf der Agora machte.

Die heute unter dem Namen Agrippa-Sockel bekannte Basis einer bronzenen Quadriga.

Die Propyläen, das monumentale Tor zur Akropolis, befinden sich an der höchsten Stelle der einstigen Zugangsrampe. Sie bestehen aus einem Mittelbau – dem eigentlichen Torbau – und zwei flankierenden Flügeln. Der Mittelbau kombiniert Elemente der dorischen und ionischen Ordnung: Die beiden Fassaden sind von jeweils sechs dorischen Säulen geprägt, während der breite Mitteldurchgang von zwei Reihen besonders hoher ionischer Säulen eingerahmt wird.

Eine massive Querwand mit fünf verschließbaren Toren unterteilt das Innere in zwei Bereiche. Das mittlere Tor ist breiter als die anderen, da es den feierlichen Prozessionen vorbehalten war.

Die beiden Flügelbauten im Norden und Süden besitzen jeweils eine dorische Vorhalle. Der ursprüngliche Plan des Architekten, beide symmetrisch anzulegen, wurde mit Beginn des Peloponnesischen Krieges aufgegeben. Zudem zwang die bereits bestehende Architektur des Athena-Nike-Tempels zu Anpassungen: Der Südflügel wurde auf eine Vorhalle reduziert, die als Zugang zum Heiligtum der Athena Nike diente. Der Nordflügel hingegen war größer und beherbergte hinter seiner Vorhalle einen Saal, der vermutlich als Aufenthaltsraum mit Klinen und Tischen genutzt wurde. Heute ist dieser Raum als "Pinakothek" bekannt – eine Bezeichnung aus späterer Zeit. Der antike Reiseschriftsteller Pausanias berichtet, dass hier Gemälde aufgestellt waren, die Szenen aus der mythischen und historischen Vergangenheit Athens zeigten.

Der Plan der Propyläen: Der ausgeführte Bau (schwarz) umfasst drei Komplexe: das zentrale Vorhaus mit seinen Vorbauten und der eigentlichen Türwand, der als Pinakothek bezeichnete Nordflügel und der lediglich als Vorhalle realisierte Südflügel, der als Durchgang zum dahinter befindlichen Tempel der Athena Nike diente. © Bild: Wikimedia Commons

Der Südflügel, der nur aus einer Vorhalle besteht.

Balken und quadratische Kassettenplatten, geschmückt mit goldenen Sternen auf blauem Grund, bildeten die Decke. © Bild: Wikimedia Commons

Die Ostfassade des zentralen Mittelbaus mit den sechs dorischen Säulen.

Während des Peloponnesischen Krieges beauftragte man Kallikrates, einen der Architekten des Parthenon, auf der Bastion an der Südwestecke der Propyläen einen kleinen Tempel zu Ehren der Athena Nike zu errichten. Dieser sollte einen Vorgängerbau ersetzen, den die Perser im Jahr 480 v. Chr. zerstört hatten. Das etwa 410 v. Chr. fertiggestellte Bauwerk beherbergte nach Angaben des Reiseschriftstellers Heliodor (2. Jh. n. Chr.) eine hölzerne Kultstatue der Athena Nike. Über das Erscheinungsbild dieses Kultbildes, das die Stadt Athen in ihren kriegerischen Unternehmungen unterstützen sollte, ist jedoch nur wenig bekannt. Der antike Reiseschriftsteller Pausanias bezeichnete den Bau als Tempel der „flügellosen Nike“, da er offenbar nicht wusste, dass Nike als ein Aspekt der Göttin Athena galt. Diese Bezeichnung setzte sich immer mehr durch, sodass der Tempel heute meist als „Niketempel“ bekannt ist.

Das aus pentelischem Marmor errichtete Tempelchen folgte der ionischen Ordnung und hatte eine Länge von etwa 8 Metern, eine Breite von 5 Metern und eine Höhe von 7 Metern. An der Front- und Rückseite standen jeweils vier ionische Säulen vor der Cella. Östlich des Tempels befand sich der Opferaltar, von dem noch einige Reste erhalten sind. Den Tempel umgab eine Balustrade aus etwa 1 Meter hohen, mit Reliefs geschmückten Marmorplatten. Möglicherweise war sie zusätzlich durch ein Metallgitter erhöht. Die kunstvollen Reliefs an der Außenseite waren für Besucher sichtbar, die sich über die Prozessionsstraße dem Torbau der Propyläen näherten, und entfalteten so ihre volle Wirkung.

Bis zum Ende der Antike blieb der Tempel weitgehend unverändert an seinem Platz. Während der osmanischen Herrschaft wurde er jedoch in ein Pulvermagazin umfunktioniert. 1686 rissen die Osmanen den Bau ab, um das Material für die Errichtung eines Bollwerks vor den Propyläen zu nutzen. Kurz nach der Befreiung Griechenlands entdeckte der deutsche Archäologe Ludwig Ross die Fragmente und begann, den Tempel an seiner originalen Stelle wieder aufzubauen.

Werner Carl-Friedrich (1808 - 1894): The Temple of Athena Nike. View from the North-East © Bild: Wikimedia Commons

In der ersten Hälfte des 20. Jhs. musste man aber die bei der Zusammensetzung verursachten Fehler korrigieren. Ab 1998 wurde der Tempel neu konstruiert. Seit 2010 kann man nun diese – nunmehr dritte – Anastilosis in neuem Glanz bewundern.

Das Standbild der Athena Promachos

Die kolossale Bronzestatue der Athena Promachos (die „in vorderster Linie Kämpfende“), die von dem bedeutenden Bildhauer Phidias wahrscheinlich um 460 v. Chr. angefertigt wurde, stand links des Prozessionsweges zwischen den Propyläen und dem Erechtheion. Finanziert wurde die Arbeit aus der Beute, die man bei der Schlacht von Marathon und der am Eurymedon (465 v. Chr.), der letzten bedeutenden kriegerischen Auseinandersetzung zwischen dem Seebund und den Persern, machen konnte. Angeblich soll der Kamm ihres Helms und die Spitze des Speeres, den sie in der Hand hielt, von See aus schon bei Kap Sounion zu sehen gewesen sein. Über neun Jahrhunderte stand die Athena Promachos auf der Akropolis, bis man sie 465 n. Chr. nach Konstantinopel brachte, wo sie schließlich 1203 von Christen zerstört wurde.

Von dem gewaltigen Bronzestandbild sind nur noch Standspuren im felsigen Untergrund und Dekorelemente der marmornen, ca. 5 x 5 m großen Statuenbasis erhalten geblieben.

Der heilige Bezirk war damals voll mit marmornen und bronzenen Kunstwerken. Diese Weihegeschenke an Athena und andere Götter, Heroen und mythische Gestalten wurden sowohl von Privatleuten als auch vom Staat gestiftet.

Rechts neben der Prozessionsstraße liegen die spärlichen Überreste des Heiligtums der Artemis Brauronia. Die Gründung dieses Brauronions auf der Akropolis wird dem Tyrannen Peisistratos (ca. 600–528/527 v. Chr.) zugeschrieben, der aus Brauron stammte – jener Region an der Ostküste Attikas, in der sich das Hauptheiligtum der Artemis Brauronia befand. Diese Göttin galt als Schutzpatronin der Schwangeren und Gebärenden. Um 430 v. Chr., vermutlich im Zusammenhang mit dem Bau der Propyläen, wurde das ursprünglich bescheidene Heiligtum erweitert. In seiner endgültigen Form bestand das Brauroneion aus einer Stoa mit zwei geschlossenen Risaliten an den Seiten. Eine trapezförmige Umfassungsmauer begrenzte das Heiligtum. Möglicherweise befand sich dort auch ein Tempel. In einem der Flügel wurde das hölzerne Kultbild der Göttin aufbewahrt.

Die bedeutendste Feier zu Ehren der Artemis Brauronia, die „Großen Brauronia“, fand alle fünf Jahre statt. Ein feierlicher Prozessionszug zog dabei von der Anlage auf der Akropolis bis zur Kultstätte der Göttin in Brauron an der Ostküste Attikas.

Vom frühen Heiligtum aus der Zeit um 600 v. Chr. sind keine architektonische Überreste nachweisbar. Aber hier gefundene Terrakottafiguren belegen, dass an dieser Stelle der Göttin Artemis Brauronia Opfer dargebracht wurden. Auch die Reste, die man mit dem später hier errichteten heiligen Bezirk in Verbindung bringen kann, sind mehr als dürftig.

Das Brauroneion bestand aus einer Umfassungsmauer, die eine etwa 38 Meter lange und 6,80 Meter tiefe Stoa und eventuell einen kleinen Tempel einschloss. © Bild: Dimitrios Tsalkanis: ancientathens3d.com

Der alte Tempel der Athena Polias

Im 8. und 7. Jahrhundert v. Chr. stand an dieser Stelle ein kleiner Tempel aus Lehmziegeln, der der Athena Polias und dem mythischen König Erechtheus geweiht war. Dieser früharchaische Bau, der bereits in Homers Schriften Erwähnung findet, ist heute nur noch durch die Steinbasen zweier Holzsäulen nachweisbar. Um 520 v. Chr., während des Übergangs von der Tyrannis zur Demokratie, ersetzte ein neuer, aus Kalkstein errichteter peripteraler Tempel den alten Lehmziegelbau. Die Griechen nannten dieses Heiligtum Archaios Neos („Alter Tempel der Athena Polias“), da es erneut der Athena Polias, der Schutzgöttin der Stadt, geweiht war. Der Tempel bildete das Ziel der feierlichen Panathenäenprozession, bei der der heilige Peplos – ein aufwendig besticktes Gewand, das von attischen Frauen eigens für das Fest gewebt wurde – zur Göttin getragen wurde. Im östlichen Teil des Tempels wurde das der Legende nach vom Himmel gefallene Kultbild der Athena aus Olivenholz aufbewahrt, während der westliche Bereich verschiedenen anderen Gottheiten gewidmet war. Die Giebelfelder des Tempels waren mit farbenprächtig bemalten Marmorstatuen geschmückt. Rund um den Athena-Tempel befanden sich kleinere Heiligtümer, die anderen Göttern und Heroen geweiht waren. Vor dem Tempel lag der große Altar der Athena, auf dem während der Panathenäen zahlreiche Tiere geopfert wurden.

480 v. Chr. fiel der Archaios Neos der Zerstörung durch die Perser zum Opfer.

Der an zentraler Stelle der Akropolis gelegene alte Athena-Tempel erhob sich auf den Resten einer mykenischen Palastanlage. Neben den Fundamenten wurden auch zahlreiche Bauteile gefunden, die mit dem Tempel in Verbindung gebracht werden können.

Der alte Tempel der Athena, daneben kleinere, anderen Göttern und Heroen geweihte Tempelchen. Er war 21 x 43 m groß und besaß eine Ringhalle von 6 x 12 Säulen. Der Kernbau hatte außen wahrscheinlich die Form eines Doppelantentempels. Zwischen den Antenwänden standen an Pronaos und Opisthodom je zwei Säulen. Das Innere war in mehrere Räume geteilt. Zwischen der östlich gelegenen, fast quadratischen Cella, die durch zwei Säulenreihen in drei Schiffe geteilt wurde, und der westlichen, eher rechteckigen Cella befanden sich zwei nebeneinanderliegende Räume. © Bild: Dimitrios Tsalkanis & Prof. Chrysanthos Kanellopoulos ancientathens3d.com

Der Parthenon

Mit dem Bau des Parthenon-Tempels ("Jungfrauengemach"), der vollständig aus pentelischem Marmor besteht, wurde 448/447 v. Chr. begonnen. Der Bauplatz wurde an der Stelle gewählt, an der zuvor der „Hekatompedon“ und später der unvollendet gebliebene „Vor-Parthenon“ gestanden hatten. Der Entwurf für den Tempel stammt von den Architekten Iktinos und Kallikrates. Durch den Einsatz einer bislang nie dagewesenen Zahl an Handwerkern, Künstlern und Helfern gelang es, dieses monumentale Werk in nur neun Jahren zu vollenden. Phidias, ein Freund des Perikles, der das ehrgeizige Bauprogramm auf der Akropolis ins Leben rief, hatte die Oberaufsicht und koordinierte die Arbeiten. Offiziell wurde der Tempel während der Feiern der großen Panathenäen im Jahr 438 v. Chr. eingeweiht, jedoch benötigte der Skulpturenschmuck noch weitere sechs Jahre, um vollständig fertiggestellt zu werden.

Der Parthenon, der für seine architektonischen Finessen noch heute bewundert wird, gilt als das schönste Beispiel griechischer Architektur. Schon in der Antike wurden die „optischen Verfeinerungen“ des Bauwerks gelobt, wie etwa die leichte Wölbung des Stylobats, die Verjüngung der Naos-Wände, die subtile Schwellung der Säulen in der Mitte und die leichte Neigung der Ecksäulen nach innen.

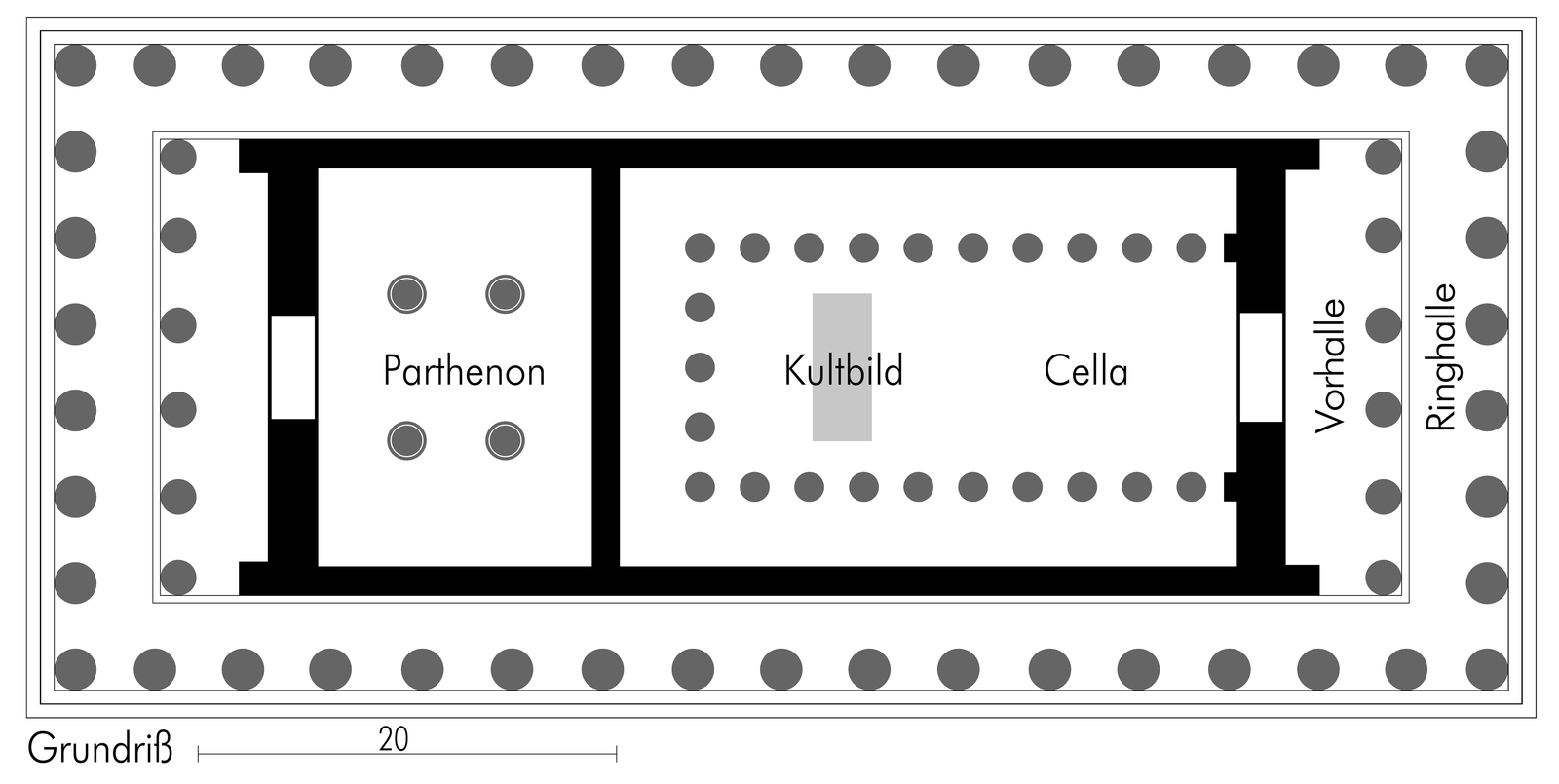

Der rund 70 Meter lange, 31 Meter breite und 14 Meter hohe dorische Tempel weist auch ionische architektonische Merkmale auf und erhebt sich auf einer dreistufigen Krepis (Stufenunterbau). Acht mal siebzehn dorische Säulen bilden den Säulenumgang, wobei an den beiden Enden die Säulenreihen verdoppelt wurden. Die Cella ist etwa 30 Meter lang und 20 Meter breit. Am oberen Ende der äußeren Wände des Kernbaus zog sich ein ionischer Figurenfries entlang. Der Zugang zur Cella erfolgte durch eine 5 Meter breite und 10 Meter hohe Tür. Im inneren Bereich des Tempels, der der Göttin gewidmet war, befand sich ein dreiseitiger innerer Säulenumgang. Dieser doppelt verglaste Säulenumgang trug eine reich verzierte Holzdecke. Vor der hinteren Säulenstellung stand die legendäre etwa 11 Meter hohe Kolossalstatue der Athena Parthenos. Das von Phidias geschaffene Gold-Elfenbein-Kultbild, bei dem insgesamt 1000 kg Gold verarbeitet wurden, ist aufgrund der detaillierten Überlieferungen antiker Schriftsteller und der zahlreichen verkleinerten Nachbildungen auf Münzen zwar nur annähernd rekonstruierbar, dennoch kann man sich eine gute Vorstellung vom Aussehen der Statue machen. Bis zum 4. Jahrhundert n. Chr. stand diese Statue an ihrem ursprünglichen Platz im Parthenon. An der Westseite des Kernbaus befand sich ein weiterer etwa 14 Meter tiefer Raum, dessen hölzerne Decke von vier ionischen Säulen gestützt wurde. Die genaue Funktion dieses Raums zu Beginn des Baus ist unklar. Jedenfalls wurden hier sowie im Opisthodom (dem hinteren Raum) die Tempelschätze, der Schatz des attischen Seebundes und diverse Kultgegenstände aufbewahrt.

Der Parthenon ist ein peripteraler dorischer Tempel mit ionischen architektonischen Merkmalen. Es gibt je acht Säulen an den Schmalseiten und je 17 an den Längsseiten. An den Schmalseiten wurden die Säulenreihen verdoppelt. Der umlaufende Säulengang umgibt den Kernbau, der in zwei voneinander getrennte Räume geteilt ist. © Bild: Wikimedia Commons

Die Ostfassade

Linke Ecke des Ostgiebels

Die Südseite

Die Westfassade © Bild: Wikimedia Commons

Die Nordseite des Parthenons

Von dem Tempel der Roma und des Augustus haben sich einige Säulenreste, Kapitelle sowie Architrave erhalten.

Das Erechtheion

Das Erechtheion wurde während des Peloponnesischen Krieges nach Plänen des Mnesikles unweit der Stelle errichtet, an dem sich zuvor der „Archaios Neos“ der Athena Polias (der alte Athenatempel), der 480 v. Chr. von den Persern zerstört wurde, befunden hatte. Man nimmt an, dass die Konzeption auf Perikles zurückgeht, der aber zu Baubeginn schon verstorben war. Den Namen „Erechtheion“ erhielt die im ionischen Baustil errichtete Anlage, die in einer komplexen architektonischen Gestalt mehrere uralte Kulte zusammenfasste, erst in späteren Jahren. Die Bezeichnung hängt mit dem mythischen König Erechtheus zusammen, der in Kulteinheit mit Poseidon, dem Gott des Meeres, hier verehrt wurde.

Bei dem 406 v. Chr. fertig gestelltem Tempel, der die heiligste Kultstätte Athens darstellte, war weiterhin das Ziel der Panathenäen-Prozession und auf dem Altar vor dem Tempel wurden wie gehabt der Göttin Opfer dargebracht. Seine außergewöhnliche Form verdankt das Gebäude der Notwendigkeit, dass unter einem Dach mehrere Kultstätten vereint werden mussten. Grundsätzlich gliederte sich das Gebäude in zwei Komplexe. Der Ostteil war Athena Polias gewidmet und beherbergte das hölzerne, angeblich vom Himmel gefalle Kultbild der Stadtgöttin. Im drei Meter tiefer liegenden Westteil des Baukomplexes wurde Poseidon-Erechtheus verehrt. Das Erechtheion besaß zudem zwei Vorhallen, von denen die Südhalle zweifellos der bekannteste Teil des Baus ist. Schließlich zählen die sechs überlebensgroßen Mädchenfiguren (korai), die anstelle von Säulen die Decke tragen, zu den begehrtesten Fotomotiven der Touristen. In der nördlichen Vorhalle, deren Dach von sechs ionischen Säulen getragen wird, soll sich das Mal des Dreizacks befinden, den Poseidon in den Felsen gestoßen hatte, um eine Salzwasserquelle entspringen zu lassen.

Der östliche Teil (Shrine of Athena Polias) war Athena Polias geweiht. Hier wurde das hölzerne Kultbild der Göttin aufbewahrt, das die Athener mit dem bei den Panathenäen mitgeführten Peplos schmückten. Vor dem Kultbild brannte das „Ewige Licht“ des Bildhauers Kallimachos, das – laut Pausanias – nur einmal im Jahr mit Öl versorgt werden musste. Im drei Meter tiefer liegenden Westteil (Shrine of Erechtheus) verehrte man Poseidon – Erechtheus, Hephaistos und Boutes, den Bruder des Erechtheus. Hier soll auch die heilige Schlange der Athena gehaust haben, der man Honigkuchen opferte. 6 ionische Säulen stützen die nördliche Vorhalle (North Porch), wo das Mal des Dreizacks zu sehen sein soll. Anstelle von Säulen tragen sechs Mädchenstatuen (Karyatiden) die Decke der südlichen Vorhalle (South Porch). © Bild: Wikimedia Commons

So sieht es heute im Inneren des Erechtheions aus. © Bild: Wikimedia Commons

Die Ost- bzw. Südostansicht

Die Südwestansicht

Die Südseite

Die südliche Vorhalle

Die weltberühmten Statuen des Erechtheions werden in Bauinschriften des Tempels als Korai (Mädchen) bezeichnet. Heute werden die Skulpturen, die mit quadratischen Abakussen auf ihren Häuptern die Kräfte des Daches auffingen und nach unten ableiteten, häufig auch als Karyatiden bezeichnet. Die mit dorischen Peplen, dessen senkrechte Falten an die Kanneluren von Säulen erinnern, bekleideten Mädchenfiguren stehen in Blickrichtung zur Heiligen Straße, über die die Prozessionen der Panathenäen zogen, ganz so als ob sie Teil eines Festzuges wären. Der Name des Künstlers ist nicht bekannt. Man nimmt aber an, dass es sich um Werke aus der Werkstatt eines Schülers und Mitarbeiters des Phidias handelt.

Die nördliche Vorhalle

Das Pandroseion

Das Heiligtum der Pandrosos, Tochter des mythischen Königs Kekrops von Attika und erste Priesterin der Göttin Athena, befindet sich in dem Bereich der Akropolis, wo man die ältesten baulichen Überreste aus mykenischer Zeit fand. Hier soll der Sage nach der Kampf zwischen Athena und Poseidon um die Schirmherrschaft über die Stadt stattgefunden haben. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sich an den legendären Stätten in unmittelbarer Nähe zum heiligen Olivenbaum, der an der Stelle wuchs, an der Athena ihren Speer in den Boden gerammt hatte, der Mulde, in der sich Salzwasser nach einem Stoß durch Poseidons Dreizack sammelte, und dem Grab des Kekrops, der angeblich der Richter oder zumindest ein Zeuge des Streits der beiden Götter war, schon in archaischer Zeit ein kultisch-religiöser Kulminationspunkt bildete.

Das erste, an dieser Stelle befindliche Pandroseion wurde 480 v. Chr. von den Persern zerstört, bald danach aber wieder aufgebaut. Die Überreste des Heiligtums aus klassischer Zeit, die die Ausgräber zu Tage fördern konnten, weisen darauf hin, dass es sich um einen heiligen Bezirk mit einem trapezförmigen Grundriss gehandelt haben muss, in dem sich eine kleine Stoa ionischer Ordnung, der heilige Olivenbaum und der Altar von Zeus Herkeios (Hausbeschützer) befand. Im Westen des Tempelbezirks stand der etwa 6,5 x 6,5 m große eigentliche Tempel der Pandrosos, von wo aus man in die ca. 16 m lange L-förmige Säulenhalle gelangen konnte. Der Eingang zum Heiligtum war ein kleines Propylon am östlichen Ende der Stoa.

Um 421 v. Chr. begann man mit dem Bau des Erechtheions. Der westliche Teil des Erechtheions wurde über dem östlichen Pandroseion errichtet. Der heilige Bezirk wurde in den Neubau integriert und erschien nun eher als Teil des Erechtheions. Zu dieser Zeit wurde auch der Innenhof des Heiligtums gepflastert.

Der Olivenbaum, der als Sinnbild für die Unbesiegbarkeit Athens stehen soll, wurde von der griechischen Königin Sophie von Preußen um 1900 gepflanzt.

BILDNACHWEIS:

- Tusculum: Plan der Propyläen. © Bild: Wikimedia Commons

- Berthold Werner: Greece, Athen, Acropolis, inside Propylaea. © Bild: Wikimedia Commons

- José-Manuel Benito: Grundriss des Tempels der Athena Nike. © Bild: Wikimedia Commons

- Werner Carl-Friedrich - The Temple of Athena Nike. View from the North-East - Google Art Project. © Bild: Wikimedia Commons

- The Stoa of Artemis Brauronia: © Bild: Dimitrios Tsalkanis: ancientathens3d.com

- View of the Old Temple of Athena from the northeast. © Bild: Dimitrios Tsalkanis & Prof. Chrysanthos Kanellopoulos ancientathens3d.com

- Btr: Parthenon, Grundriss. © Bild: Wikimedia Commons

- Harrieta171: Western side. © Bild: Wikimedia Commons

- el:Χρήστης:Dimitsal: 3D Rekonstruktion des Tempels. © Bild: Wikimedia Commons

- UndercoverClassicist: Floor plan of the Erechtheion temple in Athens. © Bild: Wikimedia Commons

- DerHexer: Innenraum des Erechtheions. © Bild: Wikimedia Commons

Suchbegriff bei Google Maps:

Akropolis Athen

BUCHEMPFEHLUNGEN

- Patrick Schollmeyer: Die 40 bekanntesten archäologischen Stätten in Athen und Attika. Nünnerich-Asmus (2019)

- Ancient Agora of Athens – Areopagus Hill. Brief history and tour. Publication of the Association of Friends of the Acropolis. (2004)

- Ulrich Sinn: Athen – Geschichte und Archäologie. Beck (2004)

- Karl W. Welwei: Das klassische Athen. Demokratie und Machtpolitik im 5. und 4. Jahrhundert. WBG (1999)

- Karl W. Welwei: Athen. Vom neolithischen Siedlungsplatz zur archaischen Großpolis: Vom neolithischen Siedlungsplatz zur archaischen Grosspolis. WBG (2001)

- Heiner Knell: Vom Parthenon zum Pantheon- Meilensteine antiker Architektur: Meilensteine der antiken Architektur. Philipp von Zabern (2013)

- Heiner Knell: Athen im 4. Jahrhundert v. Chr. - eine Stadt verändert ihr Gesicht: Archäologisch-kulturgeschichtliche Betrachtungen. WBG (2000)

- Christian Meier: Athen: Ein Neubeginn der Weltgeschichte. Pantheon (2012)

- Christian Habicht: Athen: Die Geschichte der Stadt in hellenistischer Zeit. Beck (1995)

- Jutta Stroszeck u. Andrea Schellinger: »... in einer Ruhe die wundernimmt«: Der Kerameikos in literarischen Zeugnissen von 1863 bis heute. Kadmos (2017)

- Jutta Stroszek: Der Kerameikos in Athen: Geschichte, Bauten und Denkmäler im archäologischen Park. Bibliopolis (2014)

- Renate Tölle-Kastenbein: Das archaische Wasserleitungsnetz für Athen und seine späteren Bauphasen. WBG (1994)

- Renate Tölle-Kastenbein: Das Olympeion in Athen. Böhlau (1994)

- Gottfried Gruben u.a.: Die Heiligtümer und Tempel der Griechen. Hirmer (2001)

- Savas Gogos u.a.: Das Dionysostheater von Athen: Architektonische Gestalt und Funktion. Phoibos (2008)

- Emil Reisch und Wilhelm Dörpfeld: Das griechische Theater: Beiträge zur Geschichte des Dionysostheaters in Athen und anderer griechischer Theater. Hansebooks (2019)

- Adolf Boetticher: Die Akropolis von Athen. Springer (2013)

- Christoph Höcker und Lambert Schneider: Die Akropolis von Athen: Eine Kunst- und Kulturgeschichte. WBG (2001)

- John McK. Camp II u. Craig A. Mauzy (Hrsg.): Die Agora von Athen: Neue Perspektiven für eine archäologische Stätte. Philipp von Zabern (2009)

- Hans Rupprecht Goette u. Jürgen Hammerstaedt: Das antike Athen: Ein literarischer Stadtführer. C.H.Beck (2012)

- Klaus Gallas: Reclams Städteführer Athen: Architektur und Kunst (2019)

- Peter Connolly u. Hazel Dodge: Die antike Stadt. Das Leben in Athen und Rom. Könemann (1998)

- Frank Börner: Die bauliche Entwicklung Athens als Handelsplatz in archaischer und klassischer Zeit (Quellen und Forschungen zur Antiken Welt). Tuduv (1996)

- Heiner Knell: Athen im 4. Jahrhundert v. Chr. - eine Stadt verändert ihr Gesicht. WBG (2000)

- Frank Kolb: Agora und Theater, Volks- und Festversammlung - Archäologische Forschungen, Band 9. (1981)

- Christian Meier: Athen: Ein Neubeginn der Weltgeschichte. Pantheon (2012)

- Leonhard Burckhardt u. Jürgen Ungern-Sternberg (Hrsg.): Große Prozesse im antiken Athen. C.H.Beck (2000)

- Peter Funke: Athen in klassischer Zeit (Beck'sche Reihe 2074). C.H.Beck (2019)

- Dorothy B. Thompson: An Ancient Shopping Center (Agora Picture Book 12). American School of Classical Studies at Athens (2001)

- Laura Gawlinski: Athenian Agora (Museum Guides). American School of Classical Studies at Athens (2014)

- Susan I. Rotroff , Robert D. Lamberton: Women in the Athenian Agora (Agora Picture Book, Band 26). American School of Classical Studies at Athens (2006)

- Alison Frantz: The Middle Ages in the Athenian Agora (Agora Picture Book 7). American School of Classical Studies (1961)

- Wilfried Nippel: Antike oder moderne Freiheit: Die Begründung der Demokratie in Athen und in der Neuzeit. Fischer (2008)

- Karl-Wilhelm Welwei: Das Klassische Athen. Demokratie und Machtpolitik im 5. und 4. Jahrhundert. Primus (2001)