Andreas Trepte. © Bild: Wikimedia Commons

Um 2000 v. Chr. wurde der Siedlungshügel von indoeuropäischen Bevölkerungsgruppen, den sogenannten Achaiern, besiedelt. Diese lösten vermutlich eine vorindoeuropäische Bevölkerung ab oder verschmolzen mit ihr. Zu dieser Zeit beschränkte sich die Siedlung auf den höher gelegenen Teil des Hügels. Am Südwestabhang befand sich eine ausgedehnte Nekropole. Die frühesten Bestattungen in Gruben- und Steinkistengräbern datieren ins 18. Jahrhundert v. Chr. Zu diesem Friedhof gehörten auch die Gräberkreise B und A, die zwischen dem 17. und dem Beginn des 15. Jahrhunderts v. Chr. genutzt wurden. Die Verwendung des Gräberkreises B begann um 1650 v. Chr., etwas später wurde er durch den bekannteren Gräberkreis A ersetzt, der vor allem der herrschenden Elite diente. Die dort entdeckten reichen Grabbeigaben – darunter die berühmte ‚Goldmaske des Agamemnon‘ – stammen aus der Mitte des 16. Jahrhunderts v. Chr. und deuten darauf hin, dass es zu dieser Zeit bereits eine bedeutende Herrscherresidenz gegeben haben könnte, deren Spuren später überbaut wurden.

Der Gräberkreis B war etwa von 1650 bis 1550 v. Chr. in Verwendung. Er wurde anschließend zugunsten des etwas höher gelegenen Gräberkreises A aufgegeben, der fortan als Begräbnisstätte der herrschenden Elite diente. © Bild: Wikimedia Commons

Im 16. Jahrhundert v. Chr. löste der Gräberkreis A den älteren Gräberkreis B als Begräbnisstätte der Elite ab. Dort entdeckte man eindrucksvolle Schachtgräber mit außergewöhnlich reichen Grabbeigaben. Der Friedhof, der vermutlich Mitglieder der Herrscherfamilie beherbergte, wurde später zugunsten der monumentalen Tholosgräber nicht weiter genutzt.

Ab etwa 1500 v. Chr. begann man, Angehörige der herrschenden Schicht in Tholosgräbern zu bestatten. Diese wurden entweder in bestehende Hügel hineingebaut oder nach dem Aufsetzen einer Kuppel aus Kragsteinen (‚falsches Gewölbe‘) mit einem künstlichen Hügel – einem Tumulus – überdeckt.

Das Grab von Epano Phournos, das man am westlichen Abhang des Panagitsa-Hügels etwa einen halben Kilometer westlich der Akropolis von Mykene fand, wurde um 1500 v. Chr. errichtet. Es zählt somit zu den ältesten Tholosgräbern von Mykene. © Bild: Wikimedia Commons

Auch das sog. Kyklopengrab gehört zu den ältesten Tholosgräbern von Mykene. © Bild: Wikimedia Commons

Das sog. Grab des Aigisthos, das sich etwa 80 Meter westlich des Löwentors befindet, stammt ebenfalls aus dieser Zeit. Benannt wurde das Grab übrigens nach Aigisthos, dem Geliebten der Klytaimnestra.

In die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts v. Chr. können folgende Gräber datiert werden: das Grab von Kato Phournos, das Löwengrab und das Panagia-Grab.

Das am westlichen Abhang des Panagitsa Hügels gefundene Grab von Kato Phournos wurde zwischen 1460 und 1400 v. Chr. errichtet. © Bild: Wikimedia Commons

Das Löwengrab, das nach dem sich in unmittelbarer Nähe befindlichen Löwentor benannt wurde, stammt aus der Zeit um 1450 v. Chr.

Das sog. Panagia-Grab stammt ebenfalls aus dieser Zeit. © Bild: Wikimedia Commons

Um die Mitte des 14. Jahrhunderts v. Chr. wurde in Mykene erstmals ein Befestigungsring errichtet. Diese sogenannte Kyklopenmauer umschloss zunächst nur den nördlichen Vorsprung des Burgbergs. Der bedeutende Gräberkreis A lag dabei noch außerhalb der Mauer. Das Haupttor befand sich etwas nördlich der Stelle, an der später das berühmte Löwentor gebaut wurde. Es handelte sich um eine einfache Öffnung zwischen zwei Mauerschenkeln – ohne monumentale Gestaltung. Archäologische Reste deuten darauf hin, dass sich bereits zu dieser Zeit ein erster Palast in der Siedlung befand. Da sein Standort später eingeebnet wurde, um Platz für den rund ein Jahrhundert später errichteten monumentalen Palast zu schaffen, sind nur wenige Spuren davon erhalten geblieben.

In der Blütezeit Mykenes, um die Mitte des 13. Jahrhunderts v. Chr., ließ ein mächtiger Herrscher – vermutlich auch verantwortlich für das sogenannte „Schatzhaus des Atreus“ – eine Reihe monumentaler Bauwerke errichten. In dieser Phase entstanden das monumentale Löwentor mit seiner Bastion sowie die neue Südmauer, die nun auch den Gräberkreis A – die Ruhestätte der Vorfahren – mit einschloss. Auch die Südostbastion, das Nordtor und die breite Rampe, die zum Palast hinaufführt, wurden in dieser Zeit gebaut. Der heute nur noch in spärlichen Resten erhaltene Palast wurde auf den Fundamenten eines Vorgängerbaus errichtet, der um 1350 v. Chr. entstanden war. Einige der wenigen bisher ausgegrabenen Gebäude außerhalb der kyklopischen Mauer – etwa das Haus der Schilde oder das Haus des Ölhändlers – stammen ebenfalls aus dieser Zeit.

Das berühmte Löwentor, die älteste monumentale Bauskulptur Europas, wurde um die Mitte des 13. Jahrhunderts v. Chr. errichtet.

Das Nordtor wurde nach einem ähnlichen Plan und auch zeitgleich mit dem Löwentor gebaut.

Der Palastkomplex wurde Mitte des 13. Jahrhunderts v. Chr. auf den Überresten eines Vorgängerbaus aus dem 14. Jahrhundert errichtet. Er erstreckt sich über zwei gestufte Terrassen, die durch verschiedene Zugänge miteinander verbunden sind. Stützmauern aus zyklopischem Mauerwerk fassen die Terrassen ein.

Das Schatzhaus des Atreus , das glänzendste Monument der mykenischen Grabarchitektur, befindet sich am Ostabhang des Panagitsa-Hügels. Dieser unterirdische Tholosbau wurde zur selben Zeit wie das Löwentor errichtet.

Das Grab der Genien ist, wie das Schatzhaus des Atreus, noch komplett erhalten. Das um 1300 v. Chr. errichtete Tholosgrab liegt etwa 600 m westlich der Oberburg von Mykene. © Bild: Wikimedia Commons

Das Grab der Klytaimnestra ist das jüngste Tholosgrab von Mykene. Es wurde wohl um 1220 v. Chr. errichtet.

In ihrer letzten Bauphase um 1200 v. Chr. wurde die Zitadelle nochmals erweitert, vor allem nach Nordosten hin. Innerhalb der Mauern entstand eine unterirdische Zisterne, die die Wasserversorgung auch im Belagerungsfall sichern sollte. Diese Maßnahmen deuten darauf hin, dass die Mykener in dieser Zeit verstärkt auf Verteidigung und Versorgungssicherheit bedacht waren.

Die unterirdische Zisterne ist eine der größten technologischen Leistungen der Mykener. Sie wurde in einer Felsspalte in einer Tiefe von 18 m angelegt und besteht aus einem Schacht, in dem ein Tunnel endet, der Wasser aus einer Quelle außerhalb der Stadt heranführte.

Nach etwa zwei Jahrhunderten kultureller Blüte und politischer Vorherrschaft setzte ab 1200 v. Chr. zunehmend der Verfall ein. In dieser Zeit wurden sowohl der Palast als auch viele andere Gebäude der Anlage zerstört. Ob dies durch einen Brand, innere Unruhen oder äußere Angriffe – etwa durch sogenannte Seevölker – geschah, bleibt unklar. Der Palast wurde in der Folge nicht mehr genutzt, doch zahlreiche Gebäude wurden repariert. Das Kultzentrum blieb noch bis etwa 1100 v. Chr. in Gebrauch.

Trotz des Niedergangs blieb Mykene weiterhin bewohnt. Auf den Ruinen des Palastes entstanden neue Gebäude, die jedoch später ebenfalls zerstört wurden. In späterer Zeit entstand auf dem Gipfel der Akropolis ein Tempel, der möglicherweise Hera oder Athena geweiht war. Auch kleinere Heiligtümer lassen sich dieser Phase zuordnen.

Im 5. Jahrhundert v. Chr. stellte sich Mykene vermutlich auf die Seite der griechischen Allianz gegen Persien, was zur Feindschaft mit dem benachbarten Argos führte. 468 v. Chr. wurde Mykene von den Argivern zerstört. In hellenistischer Zeit gründeten diese auf dem Gelände erneut eine Siedlung, reparierten die Mauern und errichteten neue Gebäude auf den Resten der mykenischen Burg. In römischer Zeit entstand außerhalb der Burg, auf dem Dromos des Tholosgrabes der Klytaimnestra, ein kleines Theater.

Untere Sitzreihe des hellenistischen Theaters von Mykene über dem Dromos des Grabes der Klytaimnestra. © Bild: Wikimedia Commons

Nach einer kurzen Wiederbesiedlung während der hellenistischen Zeit, als die Argiver auf den Ruinen Mykenes eine neue Siedlung errichteten, verlor die Stadt im 2. Jahrhundert v. Chr. endgültig ihre Bedeutung und wurde unbewohnt. In der Folge verfiel sie zunehmend und geriet in Vergessenheit. In der Römerzeit jedoch erlangte Mykene wieder Aufmerksamkeit als Ruinenstätte und Touristenattraktion. Der antike Reisende und Schriftsteller Pausanias besuchte die Stätte im 2. Jahrhundert n. Chr. und hinterließ eine der wenigen detaillierten Beschreibungen der Ruinen. Er berichtete von den beeindruckenden Befestigungsanlagen, die noch erhalten waren, sowie vom berühmten Löwentor, das auch zu seiner Zeit noch sichtbar war. Pausanias schilderte, wie er von Hirten zu der Stätte geführt wurde, was darauf hindeutet, dass die Umgebung nie vollständig verlassen war, auch wenn die Stadt selbst schon längst nicht mehr bewohnt war.

Die Wiederentdeckung Mykenes zur Zeit der Grand Tour

Im 18. Jahrhundert, während der sogenannten Grand Tour, erlebte Griechenland eine Art Renaissance als Ziel gebildeter Reisender, die die antiken Ruinen des Landes erforschten. Diese Reisebewegung war besonders von britischen und französischen Aristokraten geprägt, die auf der Suche nach Wissen und kulturellen Schätzen waren. Der Zugang zu den mykenischen Ruinen Mykene blieb jedoch zunächst noch relativ begrenzt. Zwar waren das monumentale „Löwentor“ und das „Schatzhaus des Atreus“ bekannt, doch der wahre Wert dieser Funde und ihre historische Bedeutung wurden noch nicht vollständig erkannt. Für viele Reisende war Mykene eher eine mystische, legendäre Stätte, die aus den Erzählungen Homers entsprang, als ein realer archäologischer Ort. Trotz der vergleichsweise geringen Beachtung im Vergleich zu den klassischen Ruinen wurden die mykenischen Relikte jedoch nie vollständig vergessen. Der venezianische Ingenieur Francesco Morosini befreite 1700 die Mauern von Mykene vom jahrhundertealten Schutt und legte das „Löwentor“ wieder frei, was einen ersten Schritt in Richtung der Wiederentdeckung darstellte. Der französische Geistliche Michel Fourmont fertigte 1729 Zeichnungen der Ruinen an, und auch der französische Ingenieur Louis Fauvel nahm in den 1780er Jahren präzise Messungen des „Schatzhauses des Atreus“ vor, um dessen Größe, Proportionen und möglicherweise auch architektonische Details zu dokumentieren.

„Mycenä ist noch in denselben Ruinen vorhanden, in welchen sie Pausanias gesehen, und in denen sie seit 500 Jahren vor unserer Zeit liegt, wo die Stadt von ihrer Nachbarin Argos zerstört ward. …. Im Schatzhaus des Atreus habe ich zum Theil den Grund ausgraben lassen, der gegen die Mauer aus rothem Estrich, gegen den Eingang aus Marmorplatten besteht, und einige Trümmer seiner kostbaren Säulen gerettet.“

Friedrich Wilhelm Thiersch 23. September 1831

Edward Dodwell: Gate of the Lions at Mycenae. 1821. © Bild: Wikimedia Commons

1876 gelang es dem deutschen Archäologen Heinrich Schliemann, bei seinen Ausgrabungen in Mykene die berühmten Schachtgräber zu entdecken, die mit wertvollen Artefakten gefüllt waren, und so das volle historische Ausmaß des Ortes zu erkennen. Besonders bekannt wurde der Fund der Goldmaske, die Schliemann irrtümlich für die des legendären Königs Agamemnon hielt. Obwohl diese Identifikation später widerlegt wurde, trugen Schliemanns Entdeckungen maßgeblich dazu bei, die mykenische Kultur als eine der ältesten und fortschrittlichsten Zivilisationen Europas anzuerkennen. Durch seine Ausgrabungen in Mykene veränderte Schliemann das Verständnis der Frühgeschichte Griechenlands und legte den Grundstein für die moderne Archäologie in der Region.

BILDNACHWEIS

- Mykene: Überblick über die Stadt. Andreas Trepte. © Bild: Wikimedia Commons

- Gräberkreis B: Szigligeti Kalüpszó. © Bild:Wikimedia Commons

- Tor des Grabes von Epano Phournos: Schuppi. © Bild: Wikimedia Commons

- Eingestürzte Tholos des Kyklopengrabes: Schuppi. © Bild: Wikimedia Commons

- Tor und Tholos des Grabes von Kato Phournos: Schuppi. © Bild: Wikimedia Commons

- Blick von oben ins Panagia Tholosgrab: Schuppi. © Bild: Wikimedia Commons

- Grab der Genien: Schuppi. © Bild: Wikimedia Commons

- Hellenistisches Theater von Mykene über dem Dromos des Grabes der Klytaimnestra: Schuppi. © Bild: Wikimedia Commons

- Edward Dodwell: Gate of the Lions at Mycenae. 1821. © Bild: Wikimedia Commons

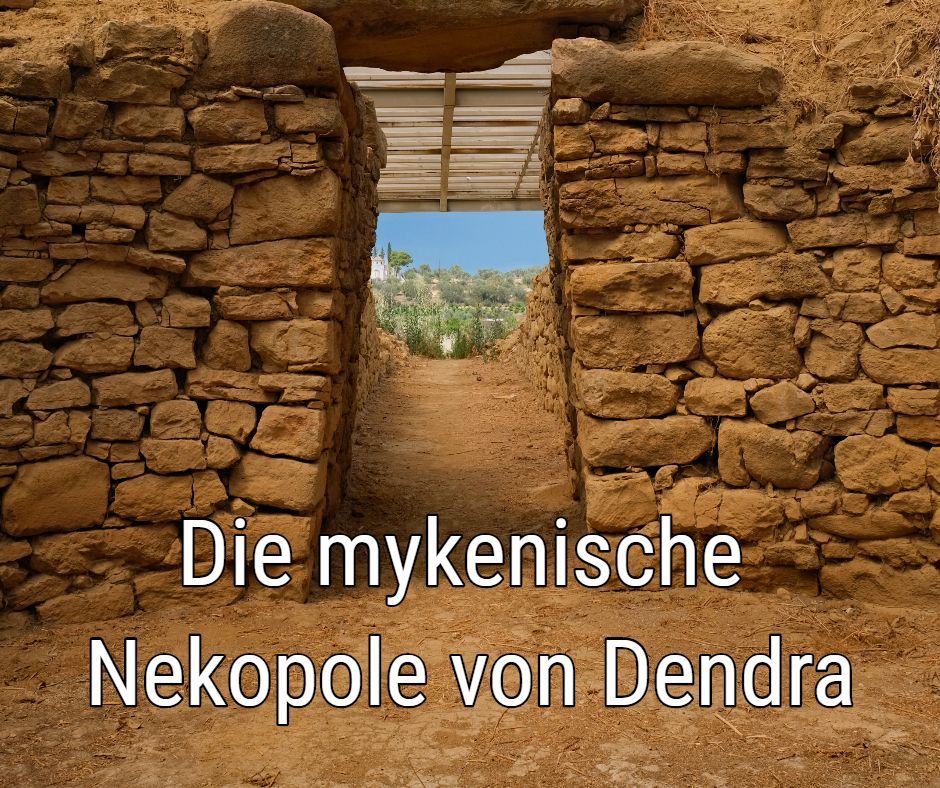

Suchbegriff bei Google Maps:

BUCHEMPFEHLUNGEN

- Josef Fischer: Mykenische Paläste: Kunst und Kultur. Philipp von Zabern (2017)

- J. Lessley Fitton: Die Minoer. Theiss (2004)

- Zeit der Helden: die "dunklen Jahrhunderte" Griechenlands 1200 - 700 v. Chr. Badisches Landesmuseum Karlsruhe. Primus (2008)

- Götter und Helden der Bronzezeit. Europa im Zeitalter des Odysseus. Bonn: Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (1999)

- Richard T. Neer: Kunst und Archäologie der griechischen Welt: Von den Anfängen bis zum Hellenismus. Philipp von Zabern (2013)

- Katarina Horst u.a.: Mykene. Die sagenhafte Welt des Agamemnon. Philipp von Zabern (2018)

- George E. Mylonas: Mykene. Ein Führer zu seinen Ruinen und seine Geschichte. Ekdotike Athenon ( 1993)

- Ingo Pini: Beiträge zur minoischen Gräberkunde. Deutsches Archäologisches Institut (1968)

- Hans Günter Buchholz: Ägäische Bronzezeit. Wissenschaftliche Buchgesellschaft (1987)

- Heinrich Schliemann: Bericht über meine Forschungen und Entdeckungen. Fachbuchverlag Dresden (2019)

- Mykene: Die sagenhafte Welt des Agamemnon. Badisches Landesmuseum Karlsruhe (2018)

- Louise Schofield: Mykene: Geschichte und Mythos. Zabern (2009)

- Sigrid Deger-Jalkotzky und Dieter Hertel: Das mykenische Griechenland: Geschichte, Kultur, Stätten. C.H. Beck (2018)

- Angelos Chaniotis: Das antike Kreta. Beck'sche Reihe (2020)

- Karl-Wilhelm Welwei: Die griechische Frühzeit: 2000 bis 500 v.Chr. Beck'sche Reihe (2019)